店子街位于蟠龙山下的金陵河东岸,以早年开设车马店和店铺而得名。早在5000年前,店子街地区就有先民居住。附近的金大堡遗址,曾是省级重点文物保护单位(新石器仰韶文化遗址)。它与金陵河西岸的北首岭遗址隔河相望,共同延续着中华民族的后代。清代,宝鸡县设10乡54里,店子街金陵堡隶属宝鸡县宣明乡正已里。民国初年,全县改设为13区,店子街金陵堡属第一区。1933年,宝鸡县推行保甲制度,全县设28个联保,店子街隶属正已乡联保。1939年,全县设22个乡镇,店子街隶属陈宝乡,编为陈保乡第10保。1947年,宝鸡县进行户政保甲整顿,金陵堡改为金大堡,双泉堡改为金小堡。解放后,宝鸡市人民政府曾设十里铺区第三乡,店子乡人民政府,店子街街街道办事处,文革时期曾改为立新街。2008年,撤销店子街办事处,划归为陈仓镇镇政府管辖。店马街的地名先后经过金陵店,新店子,店子街,立新街的演变。

金陵堡与金大堡

金陵堡以堡西金陵河而得名。元明时期,村民为防匪盗,筑寨墙以自保。村民以悬崖为屏障,在堡后筑起300余米长的城墙,开设石头坡南门和北门,在蟠龙山半山腰二台地形成金陵堡。今存的《金陵堡合谋布金缮修门楼序》碑碣就是金陵堡的见证。在县志中,金陵堡东有双泉堡,以西阿谷泉,东泉而得名。解放前47年金陵堡改为金大堡,双泉堡改为金小堡,东崖村,韩家庄,孙家窑为附村,合称店子上。

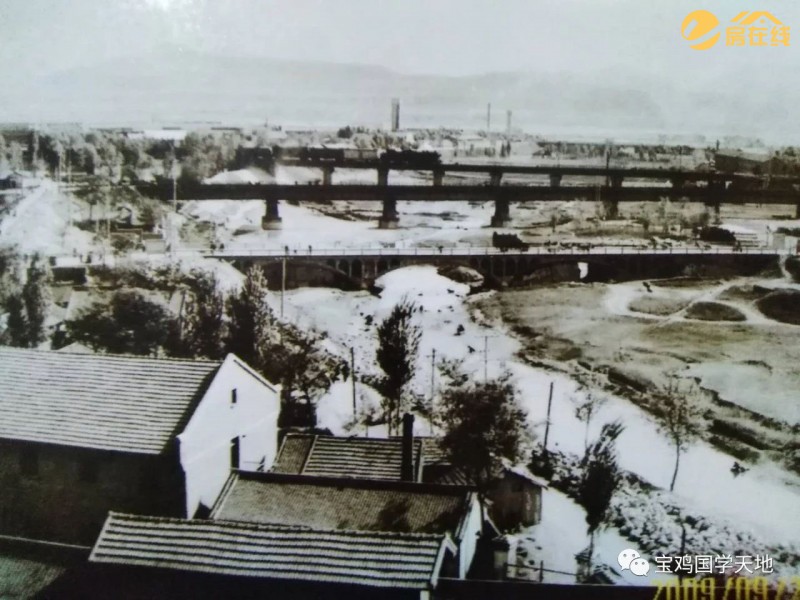

金大堡全景图

新店子与店子街

明清时期,金陵堡南门外遂渐形成街市。人们东去十里铺,虢镇,西去县城,北上县功,千陇,都在此歇脚打点。南来北往的车户在此歇脚,因新开店铺,所以取名新店子。经多年发展,扩大为街市,有商铺,旅店,车马店,人员往来,商品交易日渐频繁。街中心建有关帝庙,街南有戏楼,关帝庙有山门三大间,卷殿三间,后正殿三间,厢房数间,造型讲究,气势宏伟,为新店子标志性建筑。二台上有准提庵庙院,据说居住蟠龙山上的党崇雅,在金台观上学时,每天回家从此路过。

店子街后崖北上是金陵堡,街东是东崖村,还有双泉堡。据说:每天宝鸡县二月十九的庙会上,新店子的村民与纸坊头的村民,为迎接县城火神爷时发生械斗。双方为此告状到县街,经裁决:以后每年以新店子为先,庙儿下为后(低坊头俗名庙儿下)。人们就称店子上,庙儿下,店子上由此得名。

民国年间,店子街属宝鸡县陈宝乡第八保七一十甲,1951年11月为宝鸡市第六区设店子乡。文革时期改为立新街,七十年代斗鸡区全台区合并为县级金台区,恢复店子街原名至今。

店子街桥头

民国40年代起,由于陇海线修到宝鸡,申新纱厂,福新面粉厂,洪顺机器厂,宏文纸厂等厂企西迁来宝,原材料设备需要从车站县城,平凉千陇出发过全陵桥通往十里铺斗鸡台秦宝工业区,店子街作为桥头堡成为必经之此。长约150米的街道更加繁华起来,除原有的车马店和几家商铺,又增加旅馆,饭馆,油坊,酒坊,豆腐坊,杂货铺,药铺,鞋铺,理发店,炉院锅厂,柴市小摊小贩等。金陵堰(俗称官渠)渠穿街而过,浇灌陇海线南北数百亩良田。街道顿显繁华热闹。

今日店子街街景

解放后,关帝庙建起店子街小学,街公所,店子乡政府,工合办事处等机构,1954年发生百年不遇的洪水,将金陵桥冲垮,冬季在原桥址向南100米处新建木桥长约120米,1969年又改建成钢筋混凝土的四孔双曲拱桥。1988年10月新建全长180米的宝十桥落成。宝十桥的改迁,道路扩宽,3400米的宝十路直通供电北区,店子街完成历史的使命,渐渐衰落下来,70年代后成为居民住宅区。

如今改革开放大发展,宝十桥头两边高桉矗立,树荫成林,道路平坦,交通便利,有多家企业仓库落户宝十路两旁。药材仓库,宝鸡峡仓库,五金仓库,酱货厂,农副公司和回收公司仓库。石油社区,中宝花园,店子街中小学,供销社,超市银行,幼儿园酒店等等为这条老街上的居民和村民提供了生活和工作上的便利。近年来城市交通大发展,规划在宝十桥头建立高架桥,不久的将来,店子街以新颖超前的面貌展现在世人面前。